和の趣を大切に総檜造りの本格派縁台を心こめて作製しました。

長年大事に使用されてきた縁台が老朽化した為に新しい縁台を作製し、設置する依頼を承りました。

縁台は庭や露地に置いて休憩や夕涼みなどに用いる細長い腰掛のことをいいます。

縁台を置くだけでいつもの場所が心休まる癒しの空間になります。

今回の仕事ではお施主様ご夫婦仲良く縁台で会話を楽しむ姿を想像してはりきって取組ました。

【既存の縁台】

お施主様の親類の方が20年位前に作られた縁台です。

一般の方が作製した縁台の割には出来栄えはかなり良く、テラス屋根下に置いて有った物を新築された住宅に持ってきたようでかなり保存状態はしっかりしていました。

但し、木材に塗布されている塗膜(ペンキ)が剥がれ、デッキ材に上部より釘打ちされているステンレスのスクリュ-釘の緩みがしょうじていました。

塗膜をサンダーで磨いて落とし浸透性保護塗料を塗る事を考慮しましたが、縁台の幅を拡張したいとの意向もありましたので

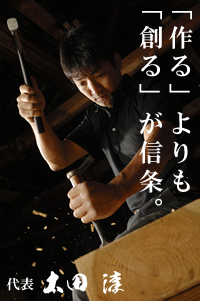

新たに大工の技術を駆使して和風の縁台の作製取り掛かりました。

先ず各檜材を選別し、目合い・木の反り具合等の曲を見極め使用箇所を決定します。

縁台のデッキ材を木取りバンドソーで部材寸法を整えていきます。

因みに今回の縁台では40×45×500mmを仕上り寸法に設定し、120本必要入数です。

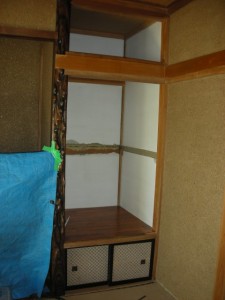

押入~仏間への用途変更工事

押入部分を仏間に使用用途変更の為の工事を承りました。

天袋部分は仏間の上となるので物入れが出来ないようにしました。

仏間なので床・羽目板とも無垢材で仕上げました。

【施工前】

各襖戸を解体し作業を進めていきます。

今の仏壇はろうそく等で電気使用の為床の間側のコンセントから分岐し増設しました。

真壁でコンセント高さが異なる為増設の為線が露出する為モール材でカバーしました。

漆喰仕上で壁の表面強度が弱いため壁を傷まないように中段を解体していきます。

今回は開口高さと収納する仏壇の高さに余裕がない為天井仕上施工は出来ません。

仏間床には既存ベニヤ材の上に無垢アカシア(チーク調)15mm厚を使用し丈夫さと品格をだしました。

天袋の部分の壁には自然素材の蒲芯糸通しを使用しました。自然素材は経年変化し日焼けした天井材や檜材にも合います。

本来なら他の壁部分と同等仕様とする方が良いですが、40年前の繊維壁等は今は製造されてないためやむをえません。

部分改修では即座に臨機応変に対応せねばならずより知識・技術が重要です。

仏間壁仕上には福州杉を使用しました。

香木と言われており木の香りがすごく漂います。